地域おこし協力隊における「三方よし」とは?〜地域・隊員・自治体が共に歩むために〜

「地域・隊員・自治体は“三方よし”の関係であるべき」──研修で耳にしたこの言葉。

言われてみれば当たり前のようで、その実行は決して簡単ではありません。

今回、県庁で行われた基礎研修での学びをもとに、

改めて地域おこし協力隊における「三方よし」の意味と、

その実現に向けて大切な視点を整理します。

三方よしとは?

「三方よし」は、

近江商人の経営哲学に由来する言葉で「売り手によし・買い手によし・世間によし」という共存共栄の精神を指します。

商いは売り手と買い手の双方が利益や満足を得るだけでなく、

その関係が地域社会全体の幸福(=公益性)につながることが大切であるという考え方です。

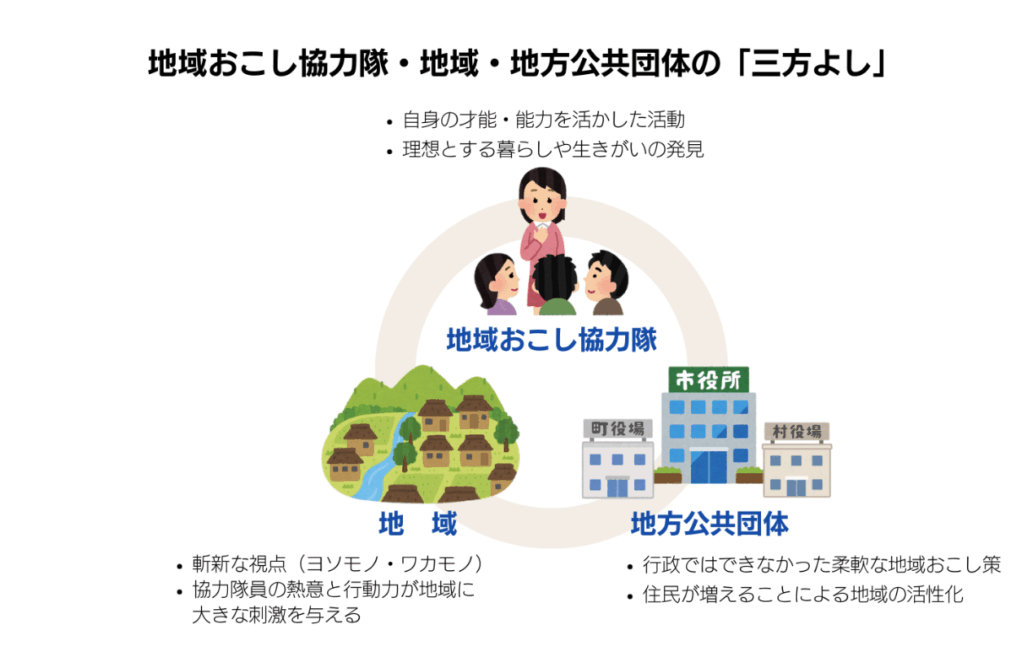

地域おこし協力隊に置き換えると?

協力隊制度は 「地域」「隊員」「自治体」 の三者が関わる取り組みであり

それぞれの関係性において三方よしが成り立ってこそ、

本来の成果が生まれると言われています。

| 売り手 | 買い手 | 世間 | → 地域おこし協力隊では |

|---|---|---|---|

| 地域 | 隊員 | 自治体 | 三者すべてに益がある 関係づくり |

✔ 地域のためになり、

✔ 隊員本人の成長や活躍につながり、

✔ 自治体にとっても意義ある取り組みになっているか?

この視点が「地域おこし協力隊の三方よし」です。

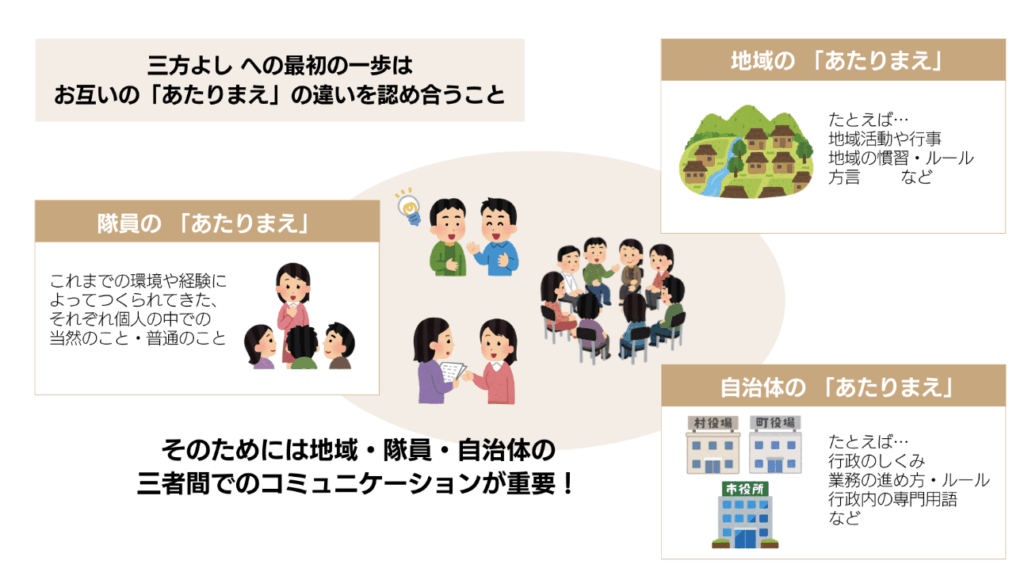

三方よしを阻む「当たり前の違い」

三方よしの実現にはコミュニケーションが欠かせません。

なぜなら、三者はそれぞれ異なる環境・経験を持ち、「当たり前」が全く違うからです。

- 地域 → これまでの人間関係・慣習・判断軸がある

- 隊員 → 外から来た視点・価値観を持っている

- 自治体 → 行政のルールと責任の中で動いている

この「当たり前の違い」は放っておくと誤解や摩擦を生みます。

しかし裏を返せば、互いの違いを認め合い補い合うことで、新しい価値や気づきに変えることができるということでもあります。

三方よしに向けて大切なこと

三方よしの協力隊活動をつくっていくためには、以下の3つが重要だと研修で学びました。

- 違いを前提に、コミュニケーションを重ねること

「察してほしい」ではなく、言葉で共有する姿勢を。 - 役割と持ち味をリスペクトすること

地域には地域の知恵があり、隊員には新しい視点がある。自治体はその橋渡し役。 - 公益性(地域社会全体の幸福)を意識すること

自分たちだけ良ければいいのではなく、未来につながる関係を育てること。

おわりに

協力隊制度は単なる「人材派遣」ではなく、

地域・隊員・自治体の三者が連携し、未来へ続く地域づくりを共創していく仕組みです。

「三方よし」を改めて意識することは、その本質に立ち返るきっかけになります。

これからも互いの違いを力に変えながら、関係性づくりに向き合っていきたいと思います。